环境与化学工程学院2025届硕士研究生科研工作取得丰硕成果,匡成、张文浩和刘智勇等同学先后在Chemical Engineering Journal(中科院1区期刊,IF=13.4)、Journal of Colloid And Interface Science(中科院1区TOP,IF= 9.7)、Journal of Materials Chemistry A(中科院2区,IF= 9.5)等化学化工领域的高水平SCI期刊发表论文。截止目前,环境与化学工程学院23名2025届硕士研究生,共发表SCI/EI收录论文48篇,其中一区论文10篇,二区论文19篇,影响因子8.0以上共计8篇。

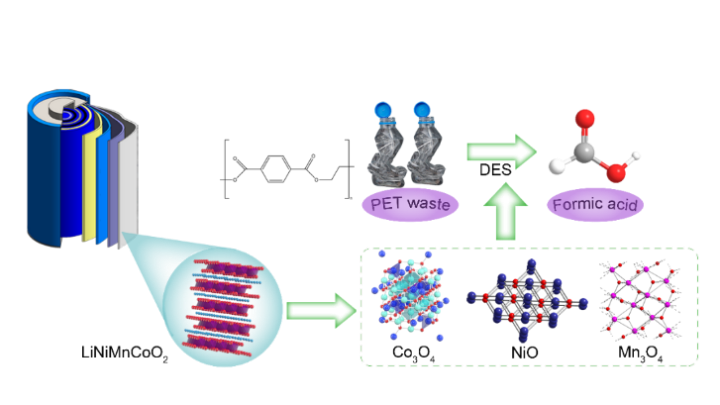

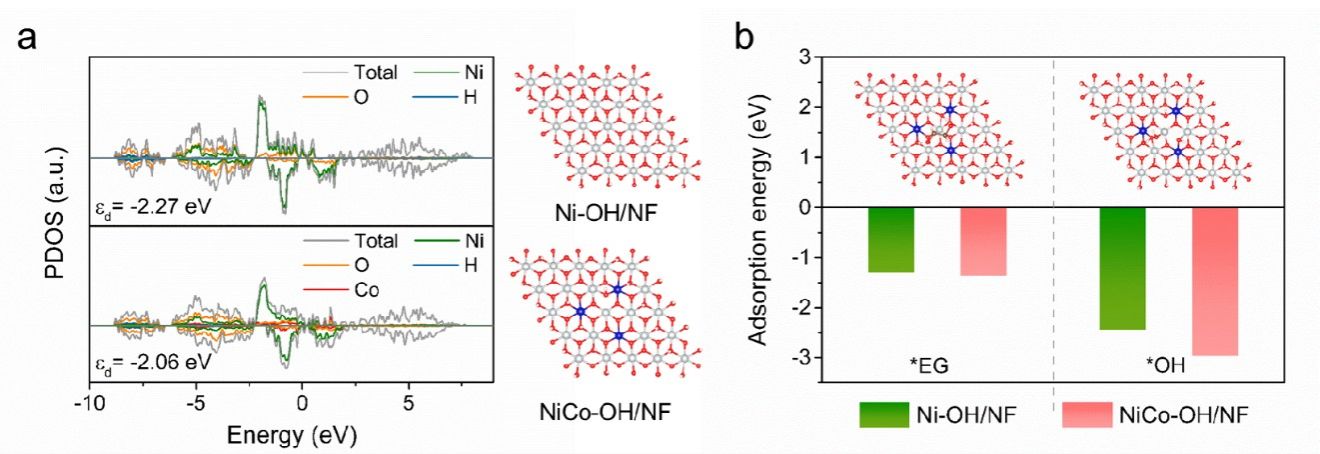

匡成同学先后在Chemical Engineering Journal(中科院1区期刊,IF=13.4)、ChemSusChem(中科院2区期刊,IF=7.5)和Chemical Communications(中科院2区期刊,IF=4.3)等期刊上发表研究论文3篇。通过电催化技术将废旧塑料高效转化为高附加值甲酸盐,为“双碳”目标实现和资源循环利用提供了创新方案。作为重要有机化工原料,甲酸盐的传统制备依赖化石能源且需高温高压条件。该研究聚焦低成本、高活性的镍钴基过渡金属催化剂,系统开展废弃聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)电催化转化研究。团队首先从废旧钴酸锂电池中回收制备Co3O4催化剂,在1 M KOH电解液中、1.48 V vs. RHE 氧化电位下,实现甲酸盐 92% 的法拉第效率与 23.6 mM 浓度;进一步从三元正极材料中分离制备Co3O4、NiO、Mn3O4催化剂,其中Co3O4在1.51 V电位下获得 90.6% 法拉第效率与83 mM甲酸盐浓度。为进一步提高催化性能,团队通过氯离子腐蚀法在泡沫镍基底原位生长NiCo-OH纳米片,在1.4 V电位下实现 0.7 mmol cm-2 h-1的甲酸产率及 92.1% 法拉第效率。原位光谱与理论计算表明,NiOOH为主要活性位点,钴掺杂可增强对反应中间体的吸附能力。该研究不仅构建了“废旧电池金属回收-高活性催化剂制备-塑料增值转化”的全链条技术路径,更通过具体性能数据证明了电催化体系的高效性与实用性,为废弃塑料资源化利用及绿色化工技术开发提供了重要支撑。

废旧NCM衍生催化剂及应用探究

催化剂d带中心和中间体吸附能计算

(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.157275; https://doi.org/10.1002/cssc.202400105; https://doi.org/10.1039/D4CC06411A )

张文浩同学先后在Chemical Engineering Journal(中科院1区期刊,IF=13.4)、Journal of Materials Chemistry C (中科院2区期刊,IF 5.7)和Optical Materials(中科院3区期刊,IF 3.8)期刊上发表研究论文3篇。

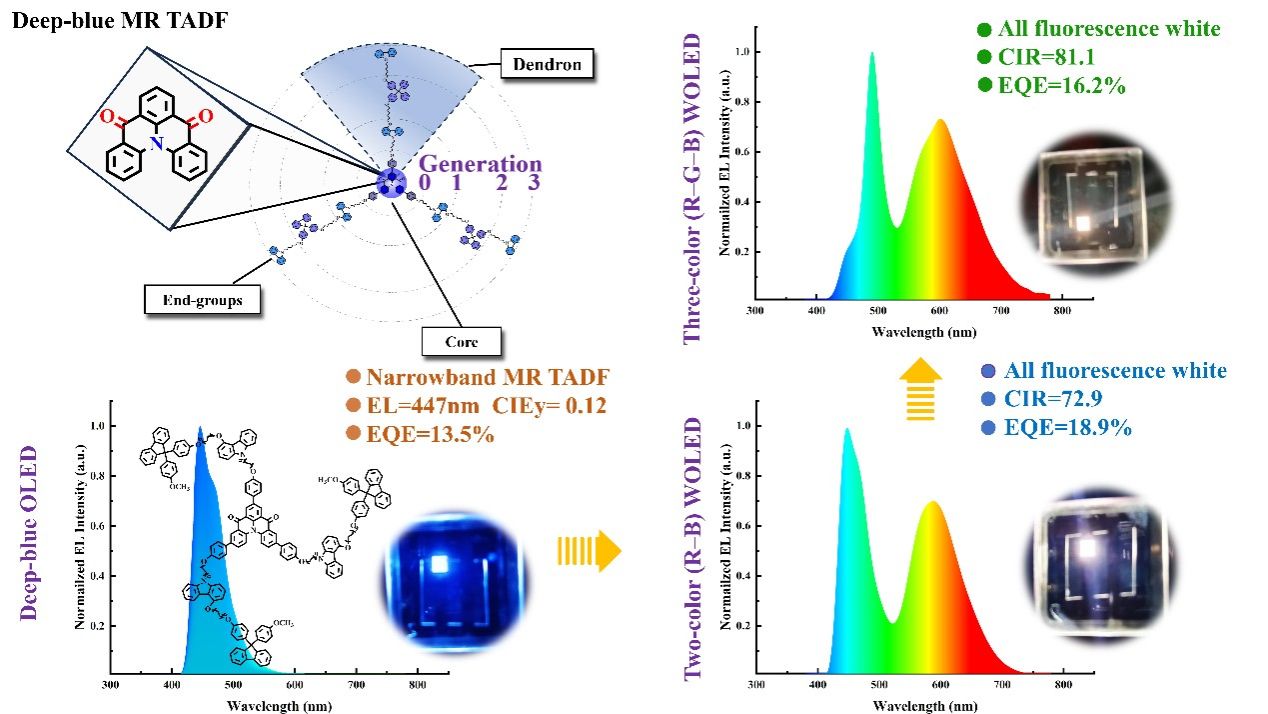

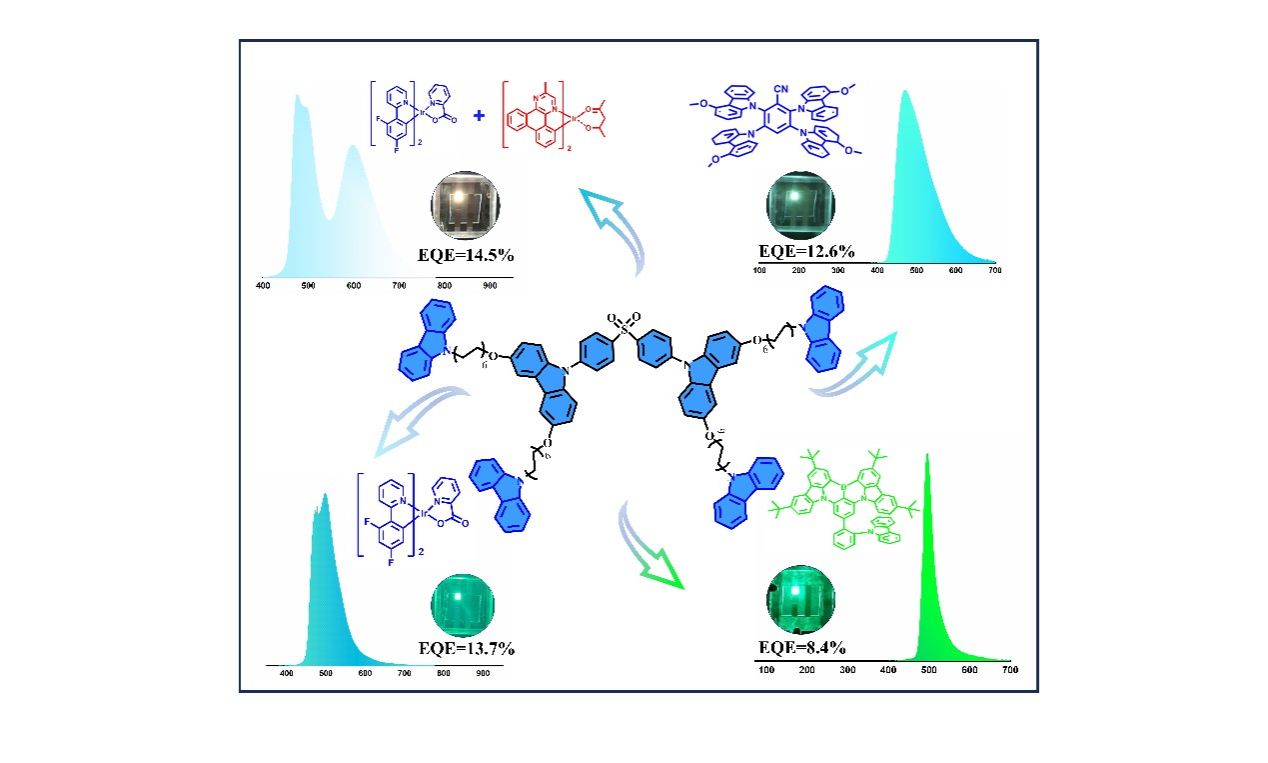

作者提出一种分支工程策略,成功开发了一系列基于羰基/氮共振核(QAO)的MR-TADF树枝状分子。烷基链交替连接功能树枝状分子不仅确保了窄带深蓝发射,还使树枝状分子具有聚集诱导发射增强(AIEE)特性,从而有效缓解了聚集诱导激子淬灭(ACQ)和令人讨厌的光谱红移展宽效应。研究发现,溶液加工的深蓝色MR-TADF有机发光二极管的最大外部量子效率(EQE)为13.5%,CIE为(0.15, 0.12),电致发光峰值低于450 nm。进一步使用这种树枝状分子作为白光有机发光二极管的敏化剂,实现18.9%的高EQE和81.1的高显色指数(CIR)。这是之前报道的溶液处理全荧光白光有机发光二极管的最高值之一,也是首次尝试基于MR-TADF发射器构建白光OLED。此外,作者开发了了两种基于二苯砜的树枝状主体材料,它们具有高度支化的球形几何形状,可作为磷光、热激活延迟荧光(TADF)和多共振窄带发射器的多功能溶液加工主体。这种主体材料还是TADF和多共振窄带发光体的高效良好宿主,与经典的溶液处理宿主PVK相比,它们都实现了更好的器件效率和较小的效率滚降。

基于羰基/氮共振核的OLED和WOLED的分子设计以及器件发光图

基于二苯砜的树枝状主体材料及其电致发光器件

(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.155350;https://doi.org/10.1039/D3TC03395C)

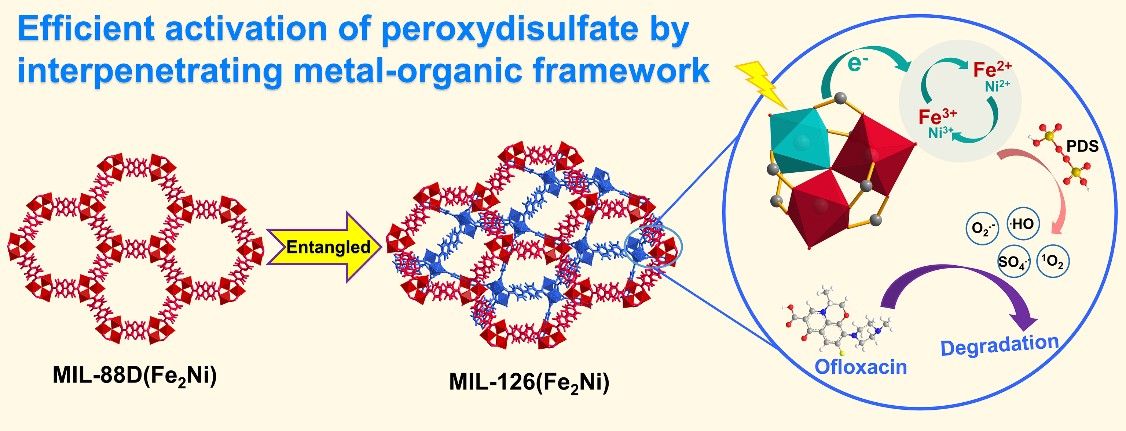

刘智勇同学先后在Journal of Colloid And Interface Science(中科院1区TOP,IF=9.7)及Journal of Materials Chemistry A(中科院2区,IF=9.5)期刊上发表研究论文2篇。通过调节网络穿插提升MOF内活性位点之间的协同效应,以促进光催化过硫酸盐活化。MIL-88D(Fe2Ni)和MIL-126(Fe2Ni)这两种MOF都是由4,4'-联苯二甲酸和[Fe2NiO(COO)6] (Fe2Ni)结构单元组成,MIL-126的框架可以看成是两重互穿的MIL-88D网络。研究表明,互穿不仅增强了MIL-126(Fe2Ni)的结构刚性和稳定性,还将Fe2Ni簇之间的距离从1.5纳米减少到0.6纳米。因此,MIL-126(Fe2Ni)光催化活性显著提高。MIL-126(Fe2Ni)/PDS在30分钟内对氧氟沙星的去除率达到96.5%,降解速率常数为0.10 min-1,是MIL-88D(Fe2Ni)的1.8倍。

通过调控结构互穿提升金属有机框架内协同效应以促进光催化过硫酸盐活化

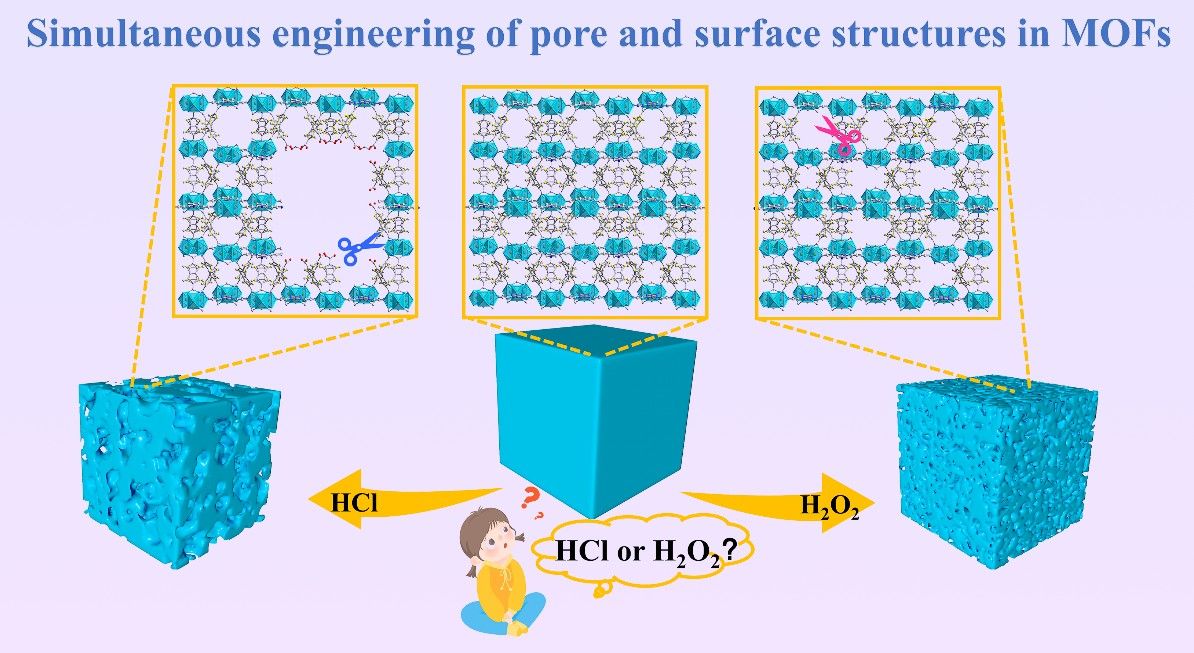

通过同时引入N-给体和O-给体配体合成一例高稳定Fe-MOF(JOU-20),基于Fe-N键和Fe-O键化学稳定性的差异,分别通过盐酸和过氧化氢对所合成晶体进行刻蚀,制备了一系列具有不同孔道尺寸的分级孔材料。通过理论与实验的方法详细研究了材料刻蚀机理。进一步研究发现,刻蚀后的结构具有众多的优点:丰富的介孔孔道有利于反应中底物的传输;暴露出大量的路易斯酸位点能提升光催化活化PMS效率;表面电势的改变有利于提升MOF对反应试剂的吸附能力。其中,JOU-20-H4具有最高催化效率,是未刻蚀JOU-20的5.2倍。

通过精密刻蚀协同调控MOFs孔道与表面结构以提升其光催化性能

(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jcis.2025.01.123; https://doi.org/10.1039/D5TA01490E)

郭俊瑕同学先后在Polymer Degradation and Stability(中科院1区TOP,IF=6.3)、Separation and Purification Technology(中科院2区TOP,IF=8.2)、Applied Thermal Engineering(中科院2区TOP,IF=6.1)和Chinese Journal of Polymer Science(中科院2区,IF=4.1)期刊上发表研究论文4篇。

作者先后通过分子结构设计、动态界面交联网络构造和异质导热填料杂化等策略,设计制备了具有高热导率、形状稳定及高相变焓的相变复合材料,解决了单一相变材料导热率差、形状保持能力弱、相变易泄露等关键瓶颈。利用氧化石墨烯(GO)、氮化硼(BN)及碳纳米管(CNTs)等新型导热材料,创新制备方法设计气凝胶骨架,利用其分级孔道结构、可调表面特性与优异机械强度,结合对三元乙丙橡胶分子结构改性作为柔性基体,实现聚乙二醇、石蜡相变组分的固-液相变封装,同时构筑三维连续导热网络,提高热导率,同时保持高相变焓。所制备的相变材料可应用于电子器件如智能手机、锂电池,高效实现散热与热管理,研究工作为开发新一代多功能储热与相变热管理材料提供创新解决方案。

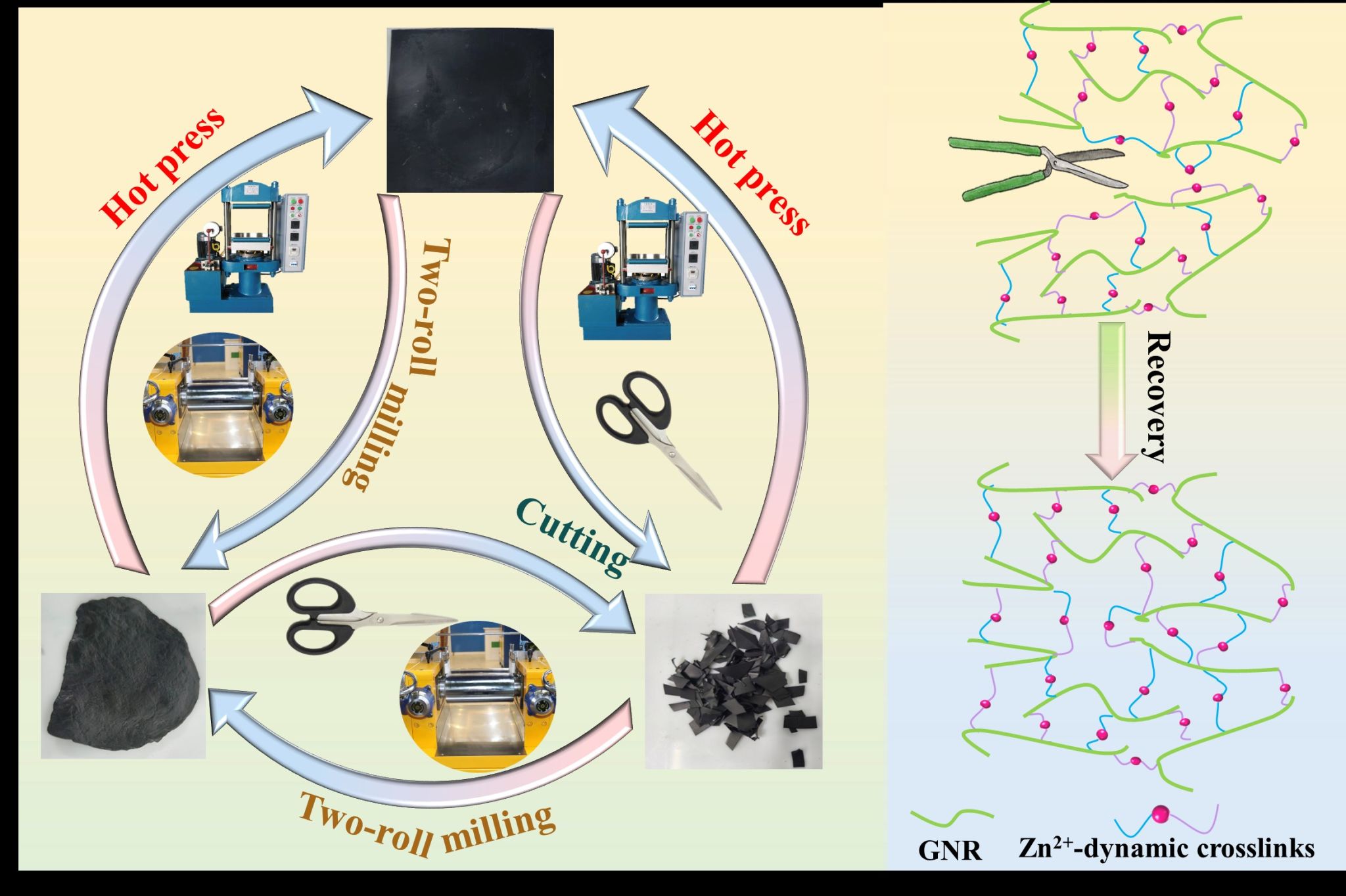

PEG与EPDM@IAZn/ESO的分子设计合成路线

柔性相变复合材料GNR/PW/CGNP的重加工过程及机理

(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.122775;https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2024.123954;https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110417;https://doi.org/10.1007/s10118-025-3299-5)

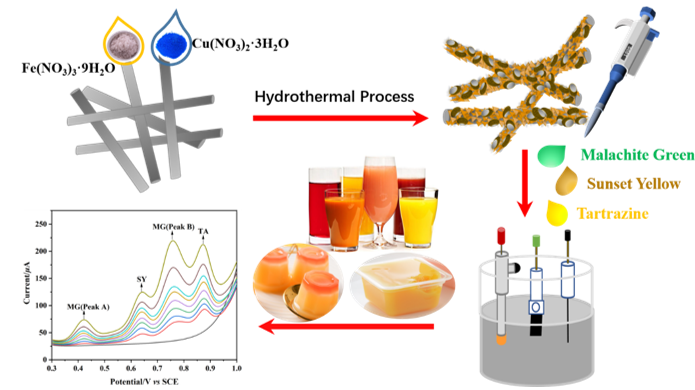

樊莹同学在中科院一区Top期刊《Food Chemistry》(中科院一区TOP期刊,IF=8.8)发表题为 “Fabrication of 3D CuFe2O4/Cu0 hierarchical nanostructures on carbon fiber paper by simple hydrothermal method for efficient detection of malachite green, sunset yellow and tartrazine in food samples”的研究论文。研究中,樊莹同学采用水热法在碳纤维纸(CFP)上原位生长CuFe2O4/Cu0纳米片,成功构建出一种三维分级结构的无粘合剂电极(CuFe2O4/Cu0@CFP)。该电极具备有序阵列结构和多孔碗状形貌,显著提高了电极的比表面积与活性位点的暴露,有效促进了待测物的渗透扩散,从而提升了电极的传感性能。该传感器可实现对孔雀石绿(MG)、日落黄(SY)和酒石黄(TA)等多种人工合成色素的高灵敏度检测,检测浓度范围分别为0.1–300 μM(MG)、0.005–200 μM(SY)和0.005–300 μM(TA),检测限分别达到0.033 μM、0.0016 μM和0.0016 μM。进一步的实际样品测试表明,该电极在饮料、果汁粉及果冻等食品中的检测结果与高效液相色谱法高度一致,验证了其优异的实用性与准确性。该研究为构建高性能、多目标食品添加剂检测平台提供了新的技术路径,也展示了我校研究生在食品安全检测与传感器材料领域的科研能力和创新水平。

合成CuFe2O4/Cu0@CFP电极并将其用作染料检测电化学传感器的示意图

(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.140378)

王启政同学先后在Journal of Membrane Science(中科院1区TOP期刊,国际权威制膜杂志,IF=8.4)期刊上发表研究论文2篇及在Journal of Industrial and Engineering Chemistry(中科院3区期刊,IF=5.9)期刊上发表论文1篇。

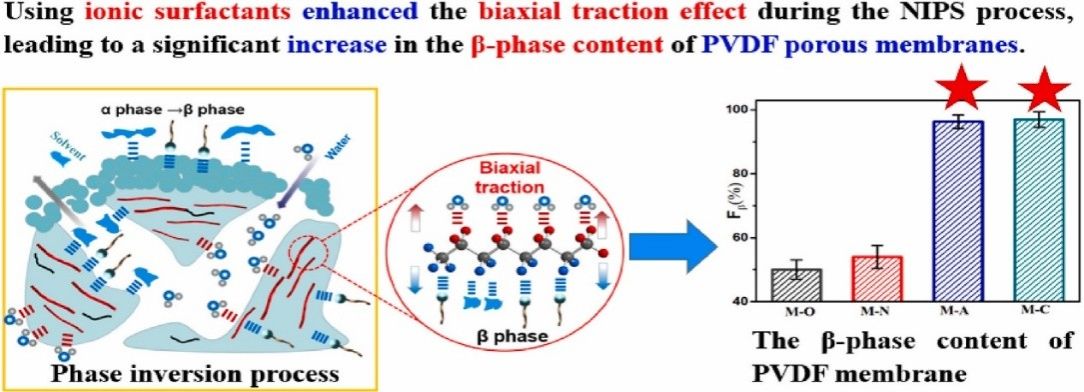

研究从微观角度出发,通过分析在非溶剂致相分离成膜过程中溶剂-凝固剂-聚合物三元系统的相互作用,发现了存在一种对PVDF分子链的双向牵引作用,这种作用可显著影响PVDF的晶型形成过程。基于此,团队研究了表面活性剂类型对PVDF晶型结构及性能的影响。研究结果表明,非离子表面活性剂的引入并未影响这一双向牵引作用,XRD等测试结果表明PVDF膜的晶型结构没有发生显著变化。然而,离子型表面活性剂(包括阳离子和阴离子类型)与PVDF中的-CH2基团之间存在离子-偶极相互作用,这种相互作用可进一步增强双向牵引作用,从而促进了β晶型的形成。实验结果表明,PVDF膜的β晶型含量从48%显著提高至97%。与传统依赖延迟相分离过程以提升β晶型含量的策略不同,该课题的研究方法不仅能够提升β晶型含量,还可以改善膜孔结构(通孔数量增加),使膜的渗透性得到了提升,突破了传统方法中β晶型含量与渗透性之间的“Trade-off”效应。抗污染性能测试结果表明,具有高含量β晶型的PVDF膜由于极性的提高和膜表面更强的电荷排斥作用,有效抑制了污染物的吸附,使通量恢复率从67%显著提升至85%。

团队探究了不同含量的阳离子表面活性剂对PVDF膜的晶型结构与性能的影响。研究发现,随着阳离子表面活性剂含量的增加(从0.5wt%提升到3wt%),其与PVDF中-CH₂基团之间的离子-偶极相互作用显著增强,进而更有效地促进了双向牵引作用,最终成功地制备了β晶型含量接近100%的PVDF膜。抗污染测试表明,与含有α晶型为主的PVDF膜相比,具有高纯β晶型的PVDF膜表现出更好的防污能力,通量恢复率由61%显著提升至88%。

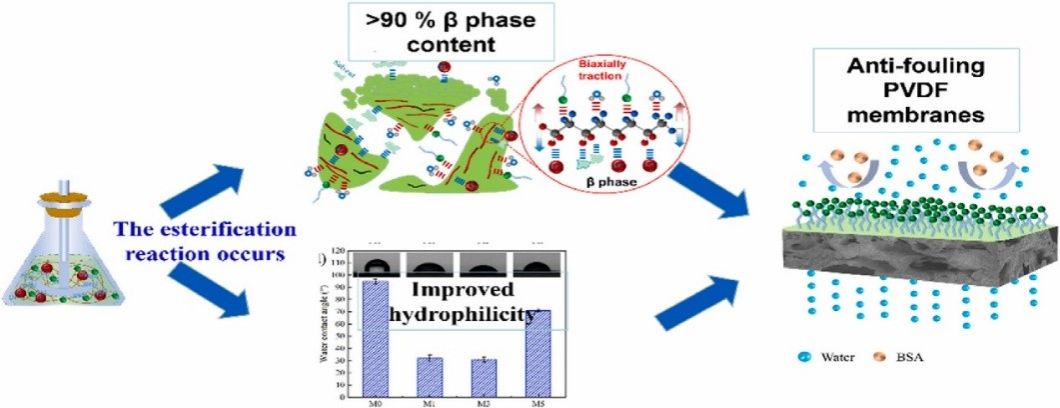

研究通过在成膜过程中引入原位酯化反应,巧妙地实现了抗污染物质的原位接枝与PVDF膜β晶型结构的协同调控。一方面,外来的抗污染物质通过原位酯化反应成功接枝到膜表面,赋予了膜抗污染性能;另一方面,原位酯化反应生成的羟基功能化产物和水能够与PVDF形成氢键(C-F···H-O),这种氢键作用增强了对PVDF分子链的双向牵引作用,这使得PVDF膜中富含高含量的β晶型(β晶型含量提升至90%以上),从而显著增强了膜的内在抗污染特性,最终实现“内外兼修型”抗污染膜的可控制备。抗污染实验测试表明,在三个过滤循环后,通量恢复率从24.8%增加到91.5%,通量衰减率从84.6%降低到36.8%。这一显著的抗污染性能提升充分证明了我们制备的“内外兼修型”抗污染PVDF膜在实际应用中具有优异的抗污染能力。本课题不仅为理性调控PVDF膜晶型提供了新的理论视角,并通过内外协同抗污染策略(晶型优化与抗污染改性)突破了传统单一改性技术的瓶颈,为设计长效抗污染分离膜提供了理论范式与创新路径。

通过增强双向牵引作用调控聚偏氟乙烯膜的晶型结构演变机制示意图。

(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.memsci.2024.123474;https://doi.org/10.1016/j.jiec.2024.03.053;https://doi.org/10.1016/j.memsci.2025.123879)

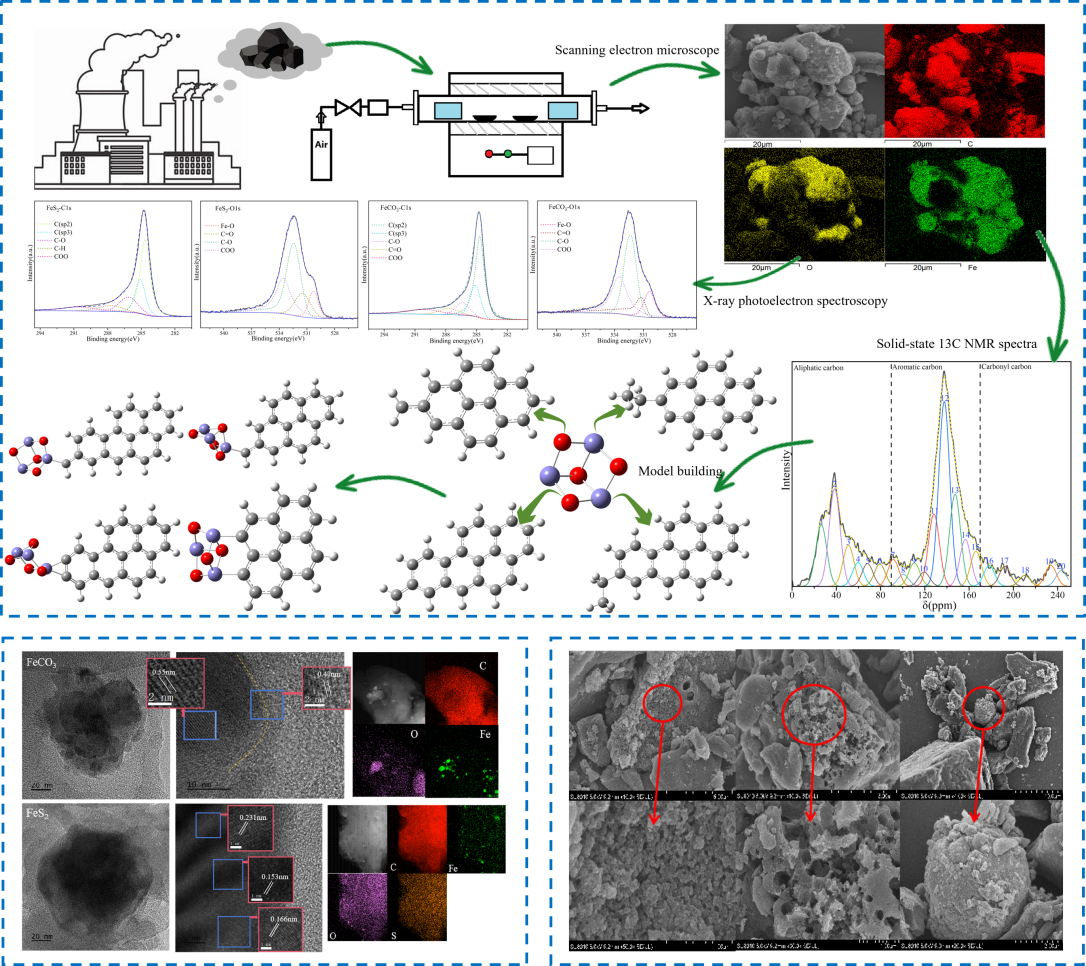

沈益昕同学在Fuel(中科院1区期刊,IF= 6.8)期刊上发表研究论文1篇。燃煤飞灰中含有丰富的黑碳(BC),这是由燃煤发电过程中不完全燃烧产生的。由于煤中两种最常见的铁矿石——菱铁矿(FeCO₃)和黄铁矿(FeS₂)——易与黑碳结合形成磁性混合物,造成严重的环境污染。研究重点关注燃煤飞灰中典型铁矿物(菱铁矿FeCO₃和黄铁矿FeS₂)对MBC生成的影响机制。实验发现,发现随着FeCO₃添加量的增加,燃烧产物中BC含量总体呈上升趋势。研究发现,在不完全燃烧条件下,1.2 wt%单质铁的存在对BC生成产生抑制作用。表征分析表明,铁含量的增加促使燃烧产物中形成更多球形包覆结构,这种特殊的形貌特征有效抑制了BC的进一步消耗。在FeS₂模拟实验中也观察到单质铁相同的抑制效应。研究发现元素硫的作用比铁更为显著:硫能催化多环芳烃裂解,并与铁反应生成Fe₇S₈,导致BC持续减少。此外,Fe₇S₈的存在表明铁氧化物生成减少,降低了对多环芳烃氧化的抑制,导致BC产率下降。结合量子化学计算可得出结论:磁性组分与BC之间存在强化学吸附作用。本研究从分子层面阐释了BC与磁性组分的结合机制,不仅为BC的治理与高附加值利用提供了理论支撑,而且为建立磁性BC的溯源方法提供了理论基础。

磁性黑碳中黑碳与磁性组分的结合机理及其微观特征

(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.132554)

郭雯婷同学先后在Chemical Communications(中科院2区期刊,IF= 4.2)、The Journal of Organic Chemistry(中科院2区期刊,IF= 3.6)等期刊上发表研究论文2篇。通过小分子迁移插入反应实现苯并呋喃酮酯以及四环稠合的苯并吡喃等杂环化合物的高效合成。

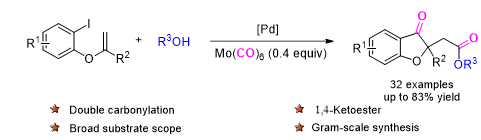

首先,作者以邻碘芳基烯基醚作为底物,以Mo(CO)6作为安全羰基源,以醇、酚作为亲核试剂通过Heck反应结合羰基化过程,以高原子和步骤经济性的方式有效合成一系列苯并呋喃酮衍生物。作者还进行了不对称尝试,ee值可达到中等水平(图1)。

其次,作者以邻碘芳基烯醚和二芳基乙炔为底物,发展了一种钯催化的串联炔插入/Heck环化/C-H活化反应,有效构建了一系列四环稠合的苯并吡喃衍生物。共拓展了29个底物,产率都能达到中到高等水平。有趣的是,向炔烃芳环上引入强吸电子基能够高效提升该策略的化学选择性,得到单一产物(图2)。

这些方法为杂环化合物的合成研究提供了重要的补充和发展,同时,为药物分子结构的修饰和先导性药物的发现提供重要的依据和支撑。

苯并呋喃酮酯的合成

四环稠合的苯并吡喃的合成

(论文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/cc/d4cc03044c; https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.joc.4c02658)

以上研究成果均以江苏海洋大学为第一完成单位,研究生本人为第一作者或导师第一、研究生为第二作者发表。

环境与化学工程学院始终将研究生培养质量置于首位,紧扣研究生培养的各个环节,强化培养过程管理。学院通过加强论文写作指导、实施学位论文多级审核等举措,全面强化培养过程监控,加大研究生教育改革与创新力度,全方位提升研究生培养质量。这些成果的取得,将极大地鼓舞和激励全院师生继续发扬勇攀高峰、敢为人先的创新精神,取得具有基础研究和应用研究价值的原创性成果,进而提升学院整体科研水平,为江苏海洋大学的内涵建设与高质量发展贡献智慧与力量。